しゃぶしゃぶは日本を代表する鍋料理の一つとして、今や国内外で広く親しまれています。薄くスライスした肉や野菜を熱々の出汁にくぐらせて食べるこの料理は、その独特な調理法と食べ方から、「しゃぶしゃぶ」という名前で知られていますが、その名前の由来をご存知でしょうか?

実はしゃぶしゃぶの名前には、誕生当時のエピソードが隠されています。この記事では、大阪の老舗料理店「永楽町スエヒロ本店」で生まれたしゃぶしゃぶの名前の由来と、その後の発展の歴史について詳しく解説します。

中国の火鍋料理が原型となったしゃぶしゃぶが、日本でどのように進化し、世界に広がっていったのか。さらに、現代のしゃぶしゃぶバリエーションや、各国のしゃぶしゃぶ文化についても触れていきます。しゃぶしゃぶの奥深い世界を、一緒に探求してみましょう。

ポイント

- しゃぶしゃぶという名前が誕生した経緯

- おしぼりを洗う音が名前のヒントになったこと

- 中国の火鍋料理が原型であること

- 日本独自の発展を遂げ、世界にも広がったこと

しゃぶしゃぶの名前由来

しゃぶしゃぶという料理の定義

しゃぶしゃぶは日本を代表する鍋料理の一つとして知られています。薄くスライスした肉や野菜を、昆布だしを基本とした熱々の出汁にさっとくぐらせて食べる料理です。現在では牛肉だけでなく、豚肉や鶏肉、さらには魚介類まで幅広い具材で楽しまれています。

特徴的なのは、具材を食べる直前に調理する点です。中央に穴の開いた専用の鍋を使用し、沸騰した出汁に食材を数秒間くぐらせるだけで完成します。タレは一般的にごまだれとポン酢の2種類が用意され、好みで選んで食べることができます。

一方で、しゃぶしゃぶは単なる調理法を超えて、日本の食文化を象徴する存在となっています。家族や友人と鍋を囲みながら会話を楽しむという社交的な側面も持ち合わせています。

しゃぶしゃぶの語源と命名の理由

しゃぶしゃぶという名称は、1952年に大阪の料理店「永楽町スエヒロ本店」で誕生しました。当時は「牛肉の水炊き」と呼ばれていた料理に、より親しみやすい名前を付けようと試行錯誤していたことがきっかけです。

なお、この料理のルーツは中国の「涮羊肉(シュワンヤンロウ)」にあると言われています。第二次世界大戦後、中国から日本に伝わった際に、羊肉を牛肉に変更し、日本人の好みに合わせてアレンジされました。

このように、しゃぶしゃぶという名称には、料理の特徴を音で表現しようとした工夫が込められています。料理の動作と音の組み合わせという、ユニークなネーミングが、この料理の普及に大きく貢献したと考えられています。

おしぼりの音から生まれた意外な由来

実は「しゃぶしゃぶ」という名前は、店の従業員がおしぼりをたらいで洗う音からヒントを得ています。「永楽町スエヒロ本店」の創業者である三宅忠一氏が、店内で聞こえてきた「じゃぶじゃぶ」という水音に着目したのです。

おしぼりを水の中で洗う動作が、肉を出汁にくぐらせる様子と似ていることに気づいた三宅氏は、「じゃぶじゃぶ」という音を「しゃぶしゃぶ」と言い換えて料理名に採用しました。当初は従業員からも笑われるほど斬新な名前でしたが、次第に多くの人々に親しまれるようになりました。

ちなみに、この名称は1955年に商標登録されています。日常生活の中での何気ない発見が、日本の食文化に新しい名称をもたらした好例といえるでしょう。店内の日常的な音が、今では世界でも通じる料理名として定着しているのです。

老舗料理店スエヒロでの誕生秘話

大阪の老舗料理店「永楽町スエヒロ本店」で、1952年に画期的な出来事が起きました。当時の経営者である三宅忠一氏が、従来「牛肉の水炊き」と呼ばれていた料理に新しい名前を付けようと考えていたのです。

三宅氏は料理名の考案に頭を悩ませていました。高級料理店として知られる店だけに、品格があり、かつ親しみやすい名前を模索していたからです。そんな中、店内の日常的な光景からインスピレーションを受けることになります。

ただし、この決断は大きな賭けでもありました。当時の従業員たちは、高級料理店の料理名としては軽すぎるのではないかと懸念を示しました。しかし三宅氏は、料理の特徴を端的に表現できる名前として「しゃぶしゃぶ」に確信を持っていたのです。

しゃぶしゃぶという名前の商標登録

「しゃぶしゃぶ」という名称は、1955年に正式に商標登録されました。これは料理名としては珍しい商標登録の成功例となっています。当時としては斬新な発想で、料理名をブランドとして保護する先見性が光る判断でした。

なお、商標登録後も「永楽町スエヒロ本店」は他店での「しゃぶしゃぶ」という名称の使用を厳しく制限することはしませんでした。むしろ、多くの店で使用されることで料理の普及を図る戦略を取ったのです。このオープンな姿勢が、結果として日本全国への広がりを後押ししました。

また、この商標登録は海外展開の際にも重要な意味を持ちました。「SHABU SHABU」として国際的にも認知され、日本の食文化を代表する料理として世界に発信される基盤となったのです。

しゃぶしゃぶの名前由来からわかる発展の歴史

中国火鍋からの影響と発祥

しゃぶしゃぶの原型は、中国の「涮羊肉(シュワンヤンロウ)」という火鍋料理にあります。第二次世界大戦中、軍医として中国に赴任していた日本人医師が、この料理に出会い、戦後日本に伝えたことが始まりとされています。

この涮羊肉は、薄切りの羊肉を熱々のスープで素早く調理して食べる料理でした。日本に伝わった際、羊肉特有の臭みが日本人の好みに合わないという課題がありました。そこで牛肉を使用する方法が考案され、さらに昆布だしを使うなど、日本人の味覚に合わせたアレンジが加えられていきました。

現在でも中国の火鍋とは異なる特徴を持つ料理として確立しています。例えば、だしの取り方や具材の種類、食べ方のマナーなど、随所に日本独自の工夫が見られます。このように、外国の料理を基に発展しながらも、独自の進化を遂げた好例といえるでしょう。

日本での歴史と広がり

しゃぶしゃぶは1952年の誕生以来、日本の食文化に深く根付いてきました。大阪で生まれたこの料理は、1960年代に入ると東京でも提供され始め、その後急速に全国へと広がっていきました。

特筆すべきは、各地域での独自のアレンジです。例えば、関東では野菜から先に鍋に入れる傾向がある一方、関西では肉から入れることが一般的です。また、北海道ではジンギスカン鍋の影響から羊肉を使用するバリエーションも生まれました。

なお、1970年代以降は家庭料理としても定着し始めます。専用の鍋やポータブルコンロの普及により、一般家庭でも手軽に楽しめるようになったのです。現在では冷しゃぶや豚しゃぶなど、より手軽なアレンジメニューも人気を集めています。

世界での認知と英語表記

しゃぶしゃぶは海外でも「SHABU SHABU」とローマ字表記のまま通用する料理として知られています。寿司や天ぷらと同様、日本料理を代表するメニューの一つとして認識されているのです。

また、海外のレストランでは現地の食文化に合わせたアレンジも見られます。アメリカでは野菜の種類が豊富になり、ヨーロッパではソースの種類が増えています。アジアでは火鍋との融合型メニューとして進化を遂げている地域もあります。

ただし、海外での提供には独自の課題もあります。例えば、薄切り肉の調達や、適切な温度管理、食べ方の説明など、きめ細かな対応が必要です。そのため、多くの店舗では日本人シェフを雇用したり、スタッフ教育に力を入れたりしています。

しゃぶしゃぶする動作の意味と特徴

しゃぶしゃぶする動作とは、箸で持った食材を熱々の出汁の中で軽く前後に動かす調理方法を指します。この動作には、食材に均一に火を通し、かつ旨味を逃がさないという重要な意味が込められています。

実際の手順としては、まず箸で食材をしっかりと掴み、沸騰直前の出汁に入れます。このとき、食材を激しく動かすのではなく、優しく2〜3回程度揺らすのがポイントです。特に肉の場合は、色が変わり始めたらすぐに取り出すことで、最適な火加減を実現できます。

しかし、この一見シンプルな動作にも注意点があります。例えば、箸を離してしまうと他の人の食材と混ざってしまう可能性があります。また、激しく動かしすぎると出汁が濁ってしまうため、穏やかな動作を心がける必要があります。このように、しゃぶしゃぶには独自の作法と技術が必要とされるのです。

現代のしゃぶしゃぶバリエーション

しゃぶしゃぶは時代とともに多様な進化を遂げています。従来の牛肉や豚肉に加え、鶏肉や魚介類を使用した新しいスタイルが生まれています。例えば、ブリやマグロなどの刺身用の魚をさっとくぐらせて食べる「魚しゃぶ」は、ヘルシー志向の人々から高い支持を得ています。

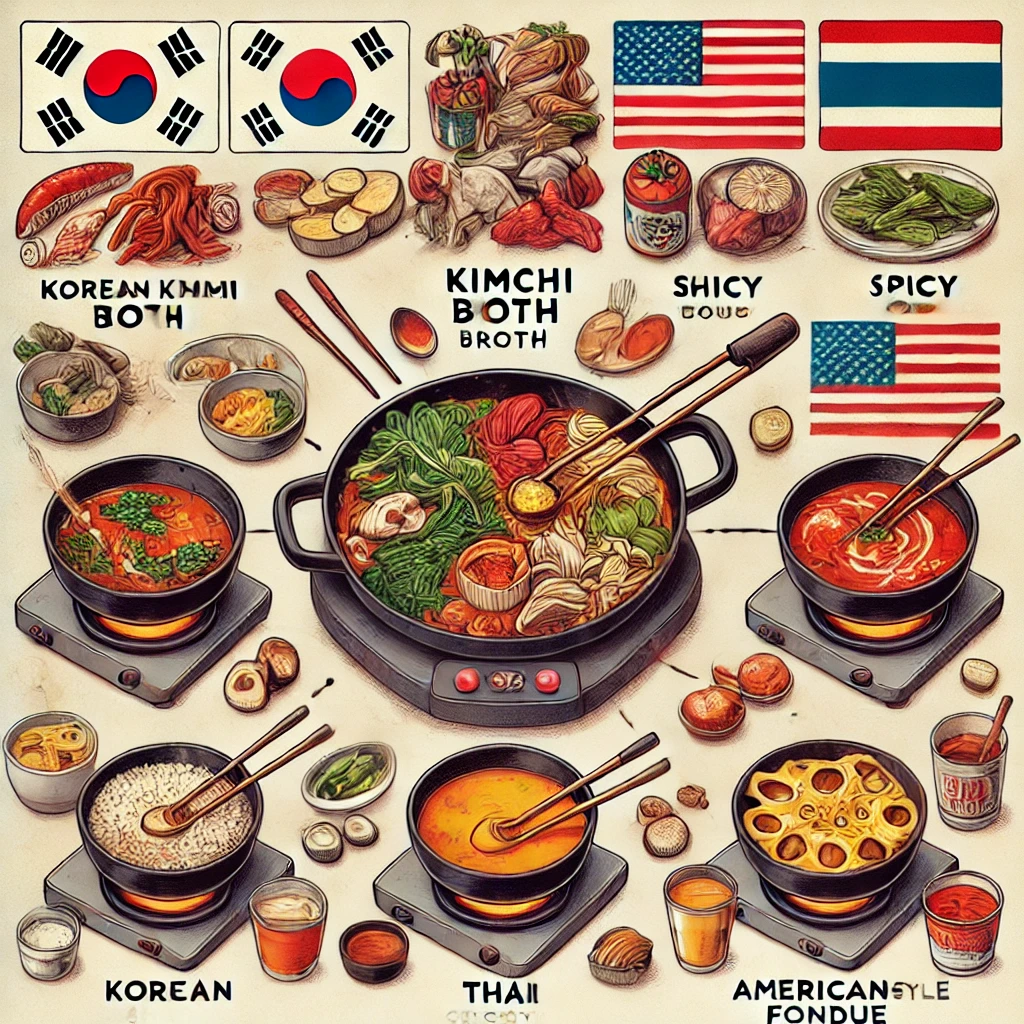

また、出汁やタレにも革新が見られます。昆布だしを基本としながらも、トマトやカレー、キムチなど様々なスープベースが登場しました。さらに、ごまだれやポン酢に加えて、韓国風やタイ風など、エスニックなテイストのタレも人気です。

一方で、ベジタリアン向けの野菜オンリーしゃぶしゃぶや、糖質制限に対応した低糖質しゃぶしゃぶなど、健康志向や食事制限に配慮したメニューも増加しています。食材の組み合わせも自由度が高く、きのこや豆腐、春雨などを主役にした創作メニューも続々と誕生しているのです。

各国のしゃぶしゃぶ文化と進化

世界各地でしゃぶしゃぶは独自の発展を遂げています。アメリカでは、和牛に加えてアンガス牛を使用したバリエーションが人気を集めています。また、アボカドやルッコラなど、現地で好まれる野菜を取り入れたアレンジも見られます。

ヨーロッパでは、高級レストランのコース料理の一品として提供されることが増えています。フランスでは、現地のワインに合わせた出汁やソースの開発が進み、イタリアではオリーブオイルベースの新しいタレが考案されています。

アジア圏では、特に独創的な進化が見られます。台湾では火鍋としゃぶしゃぶを融合させた新しいスタイルが生まれ、タイではトムヤムクン風の出汁を使用するなど、各国の食文化との融合が進んでいます。ただし、これらの変化の中でも、食材を一つずつ丁寧に調理するという日本発祥の基本精神は守られています。

しゃぶしゃぶという名前の由来と発展の歴史

- 1952年、大阪の料理店「永楽町スエヒロ本店」で誕生した

- 当時は「牛肉の水炊き」と呼ばれていた料理に新しい名前を付けようとしたのがきっかけである

- 店内でおしぼりを洗う「じゃぶじゃぶ」という音から名付けられた

- 肉を出汁にくぐらせる様子と、おしぼりを洗う動作が似ていることに着目した

- 1955年に「しゃぶしゃぶ」の名称が商標登録された

- ルーツは中国の火鍋料理「涮羊肉(シュワンヤンロウ)」にあると言われている

- 日本に伝わった際、羊肉から牛肉に変更され、昆布だしを使うなど日本人好みにアレンジされた

- 1960年代に入ると東京でも提供され始め、その後全国へと広がった

- 各地域で野菜や肉の入れ方など、独自のアレンジが生まれた

- 1970年代以降は家庭料理としても定着し始めた

- 海外でも「SHABU SHABU」として知られ、日本料理を代表するメニューとなった

- 現地の食文化に合わせ、野菜の種類やソースにアレンジが加えられている

- しゃぶしゃぶの動作には、食材に均一に火を通し、旨味を逃がさないという意味がある

- 現代では牛肉や豚肉以外にも鶏肉や魚介類を使った多様なバリエーションが楽しまれている

- 出汁やタレにも革新が見られ、ベジタリアンや糖質制限に対応したメニューも登場した

しゃぶしゃぶの語源については以下のNHKの番組でも紹介されています。